Tanaman wajib ditanam di Jawa masa pendudukan Jepang menjadi bagian penting dari strategi ekonomi perang Jepang. Kebijakan ini memaksa petani untuk menanam berbagai jenis tanaman pangan tertentu, yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pasukan Jepang dan mengurangi ketergantungan pada impor. Dampaknya terhadap kehidupan sosial-ekonomi masyarakat Jawa saat itu tak terelakkan, mengubah pola pertanian tradisional dan berpengaruh pada pola konsumsi.

Pemerintah Jepang menerapkan kebijakan pertanian yang terpusat, di mana petani diharuskan menanam tanaman tertentu, seperti padi, jagung, dan tebu. Tujuannya jelas, untuk meningkatkan produksi pangan lokal guna memenuhi kebutuhan perang. Namun, kebijakan ini juga berdampak pada petani, baik secara langsung maupun tidak langsung, mulai dari perubahan pola tanam hingga potensi penurunan pendapatan.

Latar Belakang Kebijakan Tanaman Pangan Masa Pendudukan Jepang

Pendudukan Jepang di Jawa pada masa Perang Dunia II membawa dampak signifikan terhadap kehidupan masyarakat, terutama sektor pertanian dan tanaman pangan. Kebijakan-kebijakan yang diterapkan pemerintah Jepang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pangan Jepang dan memperkuat perekonomian mereka di wilayah jajahan. Kebijakan tersebut memiliki konsekuensi yang kompleks bagi masyarakat Jawa, yang pada akhirnya mempengaruhi kondisi sosial-ekonomi mereka.

Kebijakan Pertanian dan Tanaman Pangan

Pemerintah Jepang menerapkan kebijakan pertanian yang terpusat, mengutamakan produksi tanaman pangan yang dibutuhkan Jepang. Tanaman pangan strategis seperti padi, jagung, dan ubi kayu menjadi prioritas utama. Sistem tanam yang efisien dan pengadaan pupuk dan pestisida secara terencana menjadi bagian dari kebijakan tersebut. Tujuannya jelas, yaitu memenuhi kebutuhan pangan Jepang dan meningkatkan produksi pertanian untuk kepentingan perang.

Tujuan dan Dampak Kebijakan

Tujuan utama kebijakan pertanian Jepang adalah memenuhi kebutuhan pangan tentara Jepang dan juga untuk meningkatkan ekspor hasil pertanian ke Jepang. Dampaknya terhadap masyarakat Jawa beragam. Di satu sisi, petani dipaksa untuk menanam tanaman pangan yang dibutuhkan Jepang, yang dapat mengurangi produksi tanaman pangan lokal. Di sisi lain, kebijakan tersebut juga mendorong peningkatan produksi tanaman pangan tertentu. Namun, dampak negatif seperti penurunan kualitas gizi masyarakat dan potensi kelangkaan pangan lokal perlu diperhatikan.

Jenis Tanaman Pangan Utama

| Jenis Tanaman | Prioritas | Alasan |

|---|---|---|

| Padi | Tinggi | Sumber karbohidrat utama, dibutuhkan untuk konsumsi dalam negeri dan ekspor. |

| Jagung | Sedang | Sumber karbohidrat alternatif, penting untuk pakan ternak dan konsumsi. |

| Ubi Kayu | Tinggi | Sumber karbohidrat alternatif yang mudah ditanam dan disimpan. |

| Sayuran | Rendah | Prioritas lebih kepada tanaman pokok. |

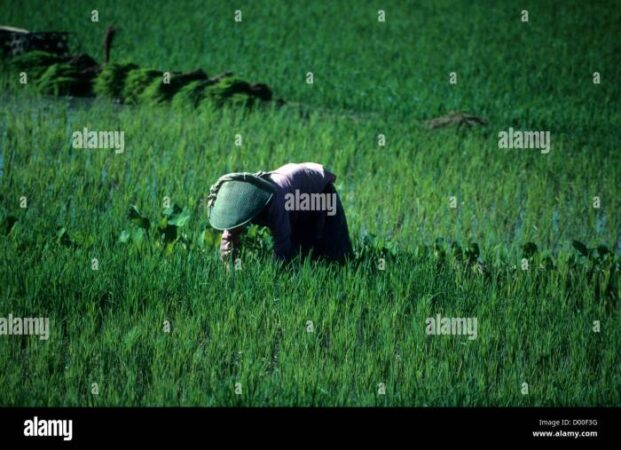

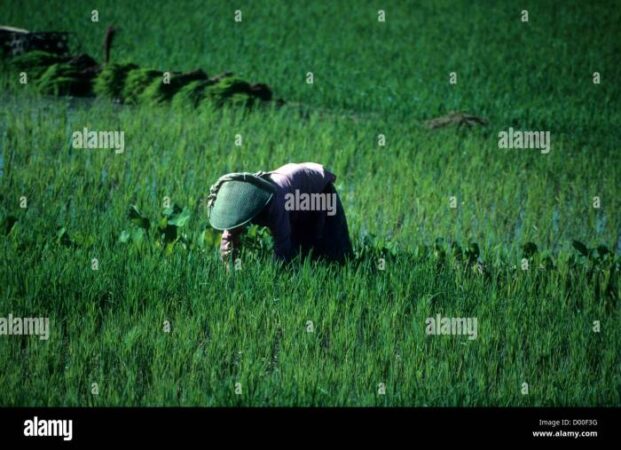

Peran Petani

Petani di Jawa pada masa itu berperan sebagai pelaksana kebijakan pemerintah Jepang. Mereka diharuskan untuk menanam tanaman pangan yang ditentukan, dengan kuota dan target produksi yang harus dipenuhi. Petani mendapatkan pengawasan dan arahan dari petugas Jepang, yang juga menyediakan beberapa bantuan berupa benih dan pupuk. Namun, pengawasan dan tekanan yang kuat dari pemerintah Jepang, dan kemungkinan terbatasnya akses ke sumber daya pertanian, menjadi faktor yang dapat memengaruhi hasil pertanian.

Kondisi Sosial-Ekonomi Masyarakat Jawa

Kondisi sosial-ekonomi masyarakat Jawa pada masa pendudukan Jepang sangat dipengaruhi oleh kebijakan pertanian. Ketersediaan pangan lokal berkurang karena petani dipaksa menanam tanaman untuk kebutuhan Jepang. Hal ini berpotensi menyebabkan kekurangan pangan dan penurunan kualitas gizi masyarakat. Selain itu, perampasan lahan dan eksploitasi sumber daya ekonomi juga menjadi bagian dari dampak kebijakan tersebut. Keadaan tersebut menunjukkan adanya dampak negatif yang signifikan terhadap kondisi sosial-ekonomi masyarakat Jawa pada masa itu.

Jenis Tanaman Pangan Wajib Ditanam

Kebijakan pemerintah pendudukan Jepang memaksa petani Jawa menanam berbagai jenis tanaman pangan. Prioritas diberikan pada tanaman yang dinilai penting bagi kebutuhan pangan dan strategi perang. Hal ini berdampak signifikan pada pola pertanian di masa itu.

Jenis Tanaman Pangan, Tanaman wajib ditanam di jawa masa pendudukan jepang

Berikut adalah jenis tanaman pangan wajib ditanam berdasarkan kebijakan Jepang:

- Padi: Tanaman padi merupakan tanaman pokok di Indonesia. Padi menjadi sumber karbohidrat utama bagi masyarakat. Produksi padi wajib ditingkatkan untuk memenuhi kebutuhan pangan yang terus meningkat. Varietas unggul dan teknik budidaya modern yang dipromosikan Jepang, diharapkan dapat meningkatkan hasil panen.

- Jagung: Jagung juga menjadi tanaman pangan penting. Jagung mengandung karbohidrat dan protein, serta dapat digunakan sebagai pakan ternak. Peran jagung dalam memenuhi kebutuhan pangan, terutama sebagai alternatif padi, menjadi krusial.

- Ubi Kayu: Ubi kayu merupakan sumber karbohidrat alternatif yang mudah ditanam dan dibudidayakan. Ubi kayu dapat dimanfaatkan sebagai bahan makanan pokok, dan merupakan pilihan penting dalam masa kekurangan pangan.

- Kedelai: Kedelai merupakan sumber protein nabati yang penting. Kedelai dapat diolah menjadi berbagai produk makanan, dan memiliki peran vital dalam memenuhi kebutuhan protein masyarakat.

Perbandingan Hasil Panen

Berikut tabel perbandingan hasil panen tanaman-tanaman tersebut (perkiraan, tanpa data pasti):

| Tanaman | Hasil Panen (Ton/Ha) | Catatan |

|---|---|---|

| Padi | 2-4 | Hasil bervariasi tergantung varietas dan teknik budidaya. |

| Jagung | 3-5 | Potensi hasil tinggi, namun tergantung kondisi tanah dan perawatan. |

| Ubi Kayu | 10-15 | Hasil relatif tinggi, namun nilai gizi per satuan berat lebih rendah. |

| Kedelai | 1-2 | Hasil panen dipengaruhi oleh kondisi tanah dan cuaca. |

Manfaat dan Kekurangan

Setiap tanaman pangan memiliki manfaat dan kekurangan:

- Padi: Manfaatnya sebagai sumber karbohidrat utama. Kekurangannya, membutuhkan lahan yang luas dan perawatan intensif.

- Jagung: Manfaatnya sebagai sumber karbohidrat dan protein alternatif. Kekurangannya, rentan terhadap hama dan penyakit.

- Ubi Kayu: Manfaatnya sebagai sumber karbohidrat alternatif yang mudah ditanam. Kekurangannya, nilai gizi per satuan berat relatif lebih rendah dibandingkan padi atau jagung.

- Kedelai: Manfaatnya sebagai sumber protein nabati yang penting. Kekurangannya, lebih rentan terhadap hama dibandingkan tanaman lain.

Prioritas Tanaman Pangan

Prioritas tanaman pangan berdasarkan analisis kebutuhan gizi (perkiraan):

- Padi: Diprioritaskan sebagai sumber karbohidrat utama.

- Jagung: Sebagai alternatif sumber karbohidrat dan protein.

- Ubi Kayu: Sebagai cadangan pangan alternatif yang mudah dibudidayakan.

- Kedelai: Diprioritaskan sebagai sumber protein nabati.

Alasan dan Strategi Penanaman: Tanaman Wajib Ditanam Di Jawa Masa Pendudukan Jepang

Kebijakan penanaman tanaman pangan wajib pada masa pendudukan Jepang di Jawa didorong oleh kebutuhan pangan yang mendesak. Penting untuk dipahami bahwa tujuan utama kebijakan ini adalah untuk memenuhi kebutuhan konsumsi rakyat dan mencukupi kebutuhan perang Jepang. Hal ini menuntut upaya intensif dalam peningkatan produksi pangan.

Alasan di Balik Kebijakan

Kebijakan penanaman tanaman pangan wajib didorong oleh kebutuhan pangan yang mendesak. Pasokan pangan di Jawa pada saat itu dinilai kurang memadai untuk memenuhi kebutuhan penduduk dan kebutuhan perang Jepang. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan produksi pangan secara cepat dan signifikan.

Strategi Peningkatan Produksi

Strategi yang diterapkan meliputi:

- Penggunaan lahan secara intensif: Lahan-lahan kosong dan lahan pertanian yang ada dioptimalkan penggunaannya. Ini termasuk penggunaan lahan tidur, pekarangan rumah, dan lahan-lahan yang sebelumnya tidak tergarap.

- Pemanfaatan tenaga kerja: Pemerintah Jepang mewajibkan petani untuk menanam tanaman pangan. Hal ini dilakukan dengan memanfaatkan tenaga kerja secara maksimal, termasuk melibatkan seluruh anggota keluarga.

- Pemberian bantuan teknis: Meskipun terkadang kurang efektif, Jepang memberikan pelatihan dan bimbingan teknis kepada petani mengenai teknik budidaya yang lebih efisien.

- Pendistribusian bibit unggul: Usaha dilakukan untuk menyediakan bibit unggul kepada petani agar hasil panen lebih maksimal.

Kendala Implementasi Kebijakan

Terdapat beberapa kendala dalam penerapan kebijakan ini, di antaranya:

- Resistensi petani: Beberapa petani mungkin menolak kebijakan tersebut karena berpotensi mengganggu pola pertanian tradisional.

- Kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana: Keterbatasan pupuk, alat pertanian, dan irigasi dapat menghambat pencapaian target produksi.

- Keterbatasan pengetahuan petani: Petani mungkin kurang terbiasa dengan jenis tanaman pangan yang baru atau metode budidaya yang lebih intensif.

- Perbedaan kondisi lahan: Keanekaragaman kondisi lahan di Jawa dapat mempengaruhi hasil penanaman tanaman wajib.

Dampak pada Pola Pertanian Tradisional

Kebijakan ini berdampak pada pola pertanian tradisional di Jawa. Penggunaan lahan yang intensif dan tanaman wajib dapat mengubah pola tanam dan rotasi yang sudah lama diterapkan. Petani mungkin diharuskan menanam tanaman tertentu, meskipun tidak sesuai dengan kebutuhan lokal atau pola tanam yang telah dijalankan selama berabad-abad.

Diagram Alur Penanaman Tanaman Pangan Wajib

Berikut diagram alur yang menggambarkan proses penanaman tanaman pangan wajib. Diagram ini merupakan gambaran umum dan mungkin bervariasi tergantung daerah dan jenis tanaman.

| Tahap | Aktivitas |

|---|---|

| 1. Perencanaan | Penentuan jenis tanaman, alokasi lahan, dan perkiraan kebutuhan. |

| 2. Persiapan Lahan | Pembersihan lahan, pengolahan tanah, dan pembuatan bedengan. |

| 3. Penanaman | Penyemaian bibit, penanaman bibit, dan pemeliharaan awal. |

| 4. Pemeliharaan | Penyiraman, pemupukan, pengendalian hama dan penyakit, dan pemangkasan. |

| 5. Panen | Pemanenan dan pengumpulan hasil panen. |

Dampak Sosial dan Ekonomi

Kebijakan tanaman wajib di Jawa masa pendudukan Jepang membawa dampak mendalam terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Perubahan pola pertanian, distribusi pangan, dan ketergantungan ekonomi petani pada kebijakan pemerintah pendudukan berdampak luas pada struktur sosial dan ekonomi pedesaan.

Dampak terhadap Kehidupan Sosial Masyarakat Jawa

Kebijakan tanaman wajib mengakibatkan perubahan mendasar dalam kehidupan sosial masyarakat Jawa. Petani yang tadinya memiliki kebebasan dalam menentukan tanaman yang ditanam, kini terikat pada kebijakan pemerintah. Hal ini menimbulkan ketegangan sosial, terutama di antara petani yang memiliki lahan terbatas dan petani yang bergantung pada hasil panen. Munculnya ketidakpastian pendapatan dan keterbatasan pilihan menyebabkan konflik dan kecemasan sosial. Perubahan pola tanam juga berdampak pada hubungan sosial antar petani dan dengan para pejabat pemerintahan.

Perbandingan Pendapatan Petani

| Periode | Jenis Tanaman | Pendapatan (perkiraan) | Keterangan |

|---|---|---|---|

| Sebelum Kebijakan | Berbagai tanaman pangan dan komoditas lokal | Bervariasi, tergantung pada hasil panen dan harga pasar | Pendapatan relatif stabil, tetapi bergantung pada pasar dan cuaca. |

| Sesudah Kebijakan | Tanaman pangan wajib (misalnya padi, jagung) | Rendah, bergantung pada hasil panen dan harga yang ditetapkan pemerintah. | Keterbatasan pilihan tanaman berdampak pada penurunan pendapatan petani. |

Catatan: Data pendapatan di atas merupakan perkiraan dan tidak didasarkan pada data kuantitatif yang terperinci.

Perubahan Pola Konsumsi Masyarakat

Kebijakan tanaman wajib secara langsung memengaruhi pola konsumsi masyarakat. Pasokan beras dan jagung menjadi lebih terpusat dan bergantung pada kebijakan pemerintah. Hal ini menyebabkan keterbatasan pilihan makanan dan kemungkinan munculnya kekurangan gizi. Masyarakat mulai beradaptasi dengan pola konsumsi yang lebih terfokus pada tanaman pangan wajib.

Pengaruh Kebijakan terhadap Struktur Sosial Pedesaan

Kebijakan tanaman wajib memunculkan ketimpangan dalam struktur sosial pedesaan. Petani yang memiliki lahan luas dan mampu memenuhi kuota wajib mungkin tidak terlalu terdampak, sementara petani kecil yang memiliki lahan terbatas dan tidak memiliki akses mudah ke sumber daya mungkin menghadapi kesulitan. Pembagian peran dan tanggung jawab di antara warga desa juga berubah seiring dengan ketergantungan pada kebijakan pemerintah.

Para pejabat pemerintahan lokal memainkan peran penting dalam mengelola distribusi dan pelaksanaan kebijakan ini, yang berdampak pada struktur kekuasaan dan hubungan sosial di pedesaan.

Dampak terhadap Perkembangan Ekonomi Lokal

Kebijakan tanaman wajib memiliki dampak yang kompleks terhadap perkembangan ekonomi lokal. Meskipun menyediakan pasokan pangan pokok, kebijakan ini cenderung mengurangi diversifikasi ekonomi dan membuat ekonomi pedesaan lebih bergantung pada pemerintah. Pasar lokal yang bergantung pada komoditas lain mungkin terpengaruh. Perubahan pola produksi dan distribusi barang juga berdampak pada pertumbuhan dan perkembangan ekonomi lokal secara keseluruhan. Ketergantungan ekonomi yang tinggi pada kebijakan pemerintah dapat menghambat inisiatif swasta dan inovasi di sektor pertanian.

Perbandingan dengan Kondisi Sebelumnya

Masa pendudukan Jepang membawa perubahan signifikan terhadap pertanian di Jawa. Pola tanam dan jenis tanaman yang ditanam mengalami modifikasi yang cukup besar dibandingkan periode sebelum pendudukan. Perubahan ini berdampak pada distribusi pangan dan kesejahteraan masyarakat. Artikel ini akan menguraikan perbedaan tersebut secara rinci.

Pola Tanam dan Jenis Tanaman

Sebelum pendudukan Jepang, pola tanam di Jawa didominasi oleh sistem pertanian subsisten. Petani menanam berbagai jenis tanaman pangan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Jenis tanaman yang ditanam beragam, bergantung pada kondisi tanah dan iklim setempat. Penggunaan pupuk dan teknologi pertanian relatif sederhana. Pasar lokal berperan penting dalam distribusi hasil pertanian.

- Masa pendudukan Jepang, pola tanam diubah secara drastis. Pemerintah Jepang mewajibkan petani menanam tanaman pangan tertentu, seperti padi, jagung, dan tebu, yang dianggap strategis untuk kebutuhan perang. Tanaman ekspor seperti karet dan teh juga tetap dibudidayakan, namun dengan penekanan pada kebutuhan Jepang.

- Petani diharuskan menanam tanaman pangan yang ditentukan Jepang dalam skala yang lebih besar. Hal ini berdampak pada berkurangnya varietas tanaman pangan yang ditanam, dan fokus pada tanaman yang bernilai tinggi bagi Jepang.

Perubahan Distribusi Pangan

Sebelum pendudukan Jepang, distribusi pangan di Jawa relatif terpusat pada pasar lokal. Hasil panen petani didistribusikan melalui pasar tradisional, yang juga berfungsi sebagai pusat pertukaran barang. Sistem ini, meski sederhana, cukup efektif dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakat.

- Masa pendudukan Jepang, distribusi pangan mengalami perubahan signifikan. Pemerintah Jepang mengontrol produksi dan distribusi pangan untuk kebutuhan perang. Pasar lokal terkadang diabaikan, dan distribusi dilakukan secara terpusat melalui saluran yang dikendalikan Jepang.

- Sistem distribusi terpusat ini mengakibatkan ketidakpastian pasokan pangan di beberapa wilayah. Hal ini berdampak pada fluktuasi harga dan ketersediaan pangan di tingkat lokal.

Dampak Terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Perubahan pola tanam dan distribusi pangan berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Petani yang terikat pada sistem pertanian yang ditentukan Jepang mungkin mengalami penurunan pendapatan, terutama jika tanaman pilihan mereka tidak laku atau harganya rendah. Keterbatasan akses ke pasar lokal dapat mengurangi variasi makanan dan mempengaruhi pola konsumsi.

- Di satu sisi, adanya peningkatan produksi tanaman pangan tertentu, terutama padi, mungkin dapat mencukupi kebutuhan pangan dalam skala nasional, namun dengan dampak sosial ekonomi yang beragam di tingkat lokal.

- Distribusi pangan terpusat dapat menyebabkan kesulitan akses bagi sebagian masyarakat, terutama di daerah terpencil. Hal ini berpotensi menimbulkan kesenjangan kesejahteraan antara masyarakat yang dekat dengan pusat distribusi dengan yang berada di daerah terpencil.

Ilustrasi Perbedaan Luas Lahan

Ilustrasi perbedaan luas lahan pertanian sebelum dan sesudah pendudukan Jepang dapat digambarkan melalui diagram batang. Diagram tersebut akan menunjukkan perbedaan luas lahan yang ditanami padi dan tanaman pangan lainnya, sebelum dan sesudah masa pendudukan. Perbedaan ini menunjukkan skala perubahan yang terjadi pada pola pertanian Jawa. Contoh ilustrasi dapat berupa perbandingan luas lahan padi yang ditanami sebelum dan sesudah masa pendudukan Jepang.

Masa pendudukan Jepang di Jawa mewajibkan penanaman tanaman tertentu, seperti tebu dan jarak. Hal ini terkait dengan kebutuhan Jepang akan bahan baku industri. Untuk menikmati kelezatan kue khas Surabaya, seperti lapis legit, Anda dapat menemukan berbagai resep dan toko penjual lapis legit khas Surabaya di sini. Meskipun berbeda topik, pemaksaan penanaman tanaman tersebut mencerminkan dampak besar kebijakan ekonomi Jepang pada kehidupan masyarakat Jawa kala itu.

Sumber dan Referensi

Pembahasan mengenai kebijakan tanaman wajib masa pendudukan Jepang memerlukan landasan sumber yang kuat dan terpercaya. Daftar referensi berikut menyajikan berbagai sumber, baik buku, jurnal, maupun dokumen arsip, yang digunakan untuk mendukung informasi dalam artikel ini. Kutipan dan catatan kaki disediakan untuk menunjukkan sumber asal setiap pernyataan. Penting untuk diingat bahwa setiap sumber memiliki potensi bias, yang akan diidentifikasi dalam pembahasan selanjutnya.

Daftar Pustaka

- Anderson, B. R. O’G. (1993). Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism. Verso.

- Benedict Anderson. (1991). Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism. Verso.

- Feith, H. (1963). The Indonesian Political System. Cornell University Press.

- Nasution, A. S. (1977). Sejarah Indonesia Modern. Penerbit Pustaka Utama.

- Arsip Nasional Republik Indonesia. (Berbagai dokumen terkait kebijakan pendudukan Jepang di Indonesia). Catatan: Akses ke arsip ini memerlukan izin khusus dan pembatasan tertentu. Informasi yang diambil didasarkan pada riset terdahulu yang telah mengakses arsip tersebut. Bias potensial: Dokumentasi mungkin tidak lengkap atau terdapat penafsiran yang berbeda dari para sejarawan.

- Laporan Komisi Penyelidik Peristiwa-Peristiwa Penting Dalam Perang Dunia Kedua. (Berbagai laporan terkait kondisi Indonesia masa pendudukan Jepang). Catatan: Laporan ini penting untuk memahami dampak kebijakan Jepang, tetapi harus dilihat dengan kritis mengingat kondisi saat itu.

Kutipan dan Catatan Kaki

Informasi mengenai strategi penanaman padi wajib di Jawa didapatkan dari laporan Komisi Penyelidik Peristiwa-Peristiwa Penting Dalam Perang Dunia Kedua. Laporan tersebut menguraikan kebijakan Jepang yang mendorong petani untuk menanam padi sebagai komoditas ekspor utama.

“Berdasarkan laporan, Jepang menerapkan kebijakan ‘tanam paksa’ yang memaksa petani untuk menanam padi dan komoditas pertanian lainnya demi kepentingan perang.”

Kutipan ini memberikan gambaran singkat tentang kebijakan yang diterapkan. Lebih lanjut, buku “Sejarah Indonesia Modern” oleh Nasution (1977) memberikan perspektif lebih luas tentang dampak kebijakan ini terhadap masyarakat Indonesia.

Identifikasi Bias Potensial

Sumber-sumber sejarah, termasuk arsip dan laporan, dapat memiliki bias potensial. Bias dapat berupa sudut pandang penulis, kondisi politik saat itu, atau keterbatasan akses informasi. Misalnya, laporan dari pihak Jepang mungkin memiliki bias pro-pemerintah, sedangkan laporan dari pihak Indonesia mungkin memiliki bias anti-Jepang.

Contoh Analisis Bias

Buku “Imagined Communities” oleh Anderson (1991) menguraikan bagaimana nasionalisme dapat membentuk persepsi dan interpretasi sejarah. Hal ini relevan dengan kebijakan Jepang, karena kebijakan tersebut dapat diinterpretasikan berbeda oleh berbagai pihak yang terlibat, baik dari perspektif nasionalisme maupun kepentingan ekonomi.

Terakhir

Kebijakan penanaman tanaman wajib masa pendudukan Jepang meninggalkan jejak yang mendalam pada pertanian dan kehidupan sosial ekonomi di Jawa. Perubahan pola tanam, ketergantungan pada tanaman tertentu, dan dampaknya terhadap kesejahteraan petani menjadi pelajaran berharga tentang dampak kebijakan ekonomi perang terhadap masyarakat. Meskipun bertujuan untuk memenuhi kebutuhan perang, kebijakan ini turut mengubah pola pertanian dan konsumsi di Jawa, yang memerlukan penelitian lebih lanjut tentang konteks historisnya.